近期,我校教师在多个重点领域取得新进展,多项学术成果在各领域顶刊发表。

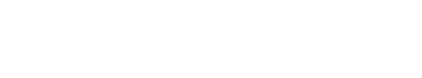

水环学院黄赛花副教授团队陈浩博士在水文与水资源领域顶级期刊《Water Resources Research》上发表了题为"Using Baseflow Ensembles for Hydrologic Hysteresis Characterization in Humid Basins of Southeastern China"的研究论文。浙江水利水电学院为第一单位,浙江省农村水利水电资源配置与调控关键技术重点实验室为第二单位,论文第一作者为陈浩博士,通讯作者为黄赛花副教授。该研究以中国南方湿润地区浙江省内主要流域作为研究对象,采用多元线性回归模型对三种主流基流分割方法的结果进行集合模拟,通过评估降雨和径流数据确定基流验证值,并使用性能指标来评估每种基流分割方法的模拟精度。使用基于基流指数的累积距离水平技术对水文年的丰枯水期进行分类,通过研究基流与降水之间的相关性,建立流域多时空尺度的基流水文滞后响应模式。该研究的方法和结果可作为湿润地区流域基流模拟的技术支撑,以及水资源评估和管理相关领域的决策基础。研究得到浙江省自然科学基金、国家自然科学基金、浙江省教育厅科研基金、国家重点研发计划等项目资助。

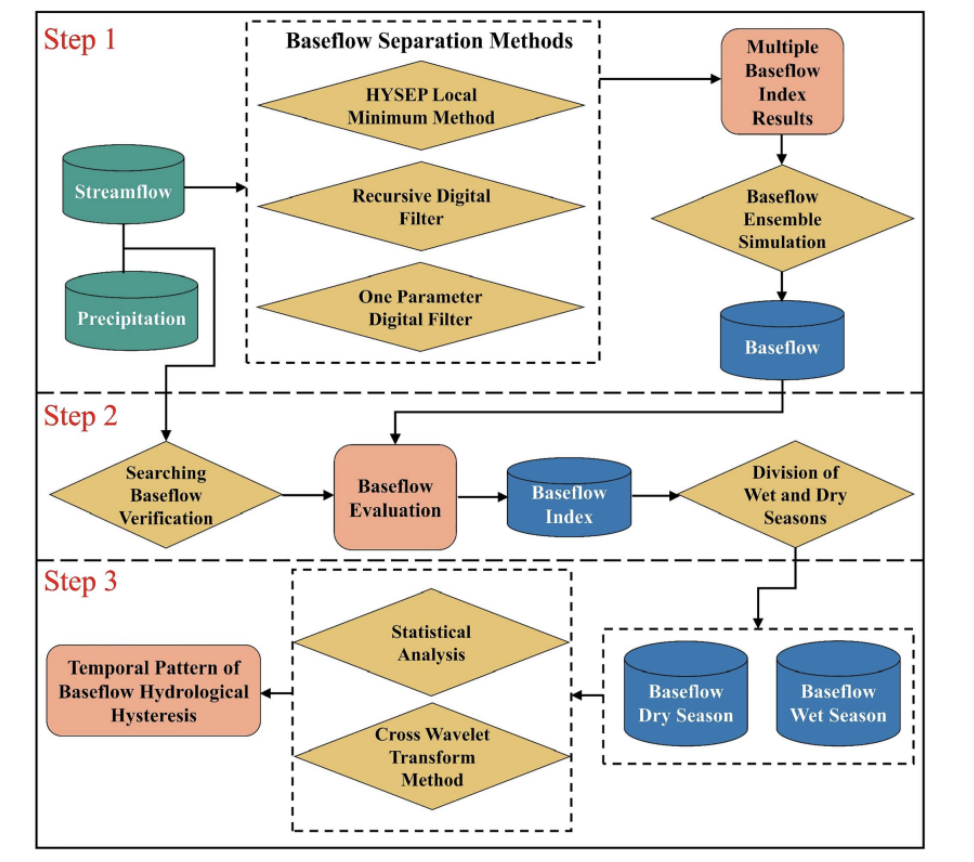

水环学院柏宇老师作为第一兼通讯作者在《Journal of Hydrology》发表了最新研究成果,文章标题为《Numerical simulation of velocity distribution and pollution transport in a two-stage channel with vegetation on a floodplain》,揭示了植被化复式断面河道中流速的分布规律与污染物的运移规律。该论文采用格子Boltzmann方法和随机位移法建立了一个数值模型来模拟复式断面河道中的流速和污染物传输,研究了柔性植被覆盖下的水动力和污染物传输特性。该模型能够有效地推广复式断面漫滩上的植被阻力,提供植被覆盖不均匀情况下的流速分布规律。同时,分别给出了污染物在主河道和漫滩上的横向扩散系数。这些比通过依赖于简单纵向扩散系数的传统方法确定的精度更高。

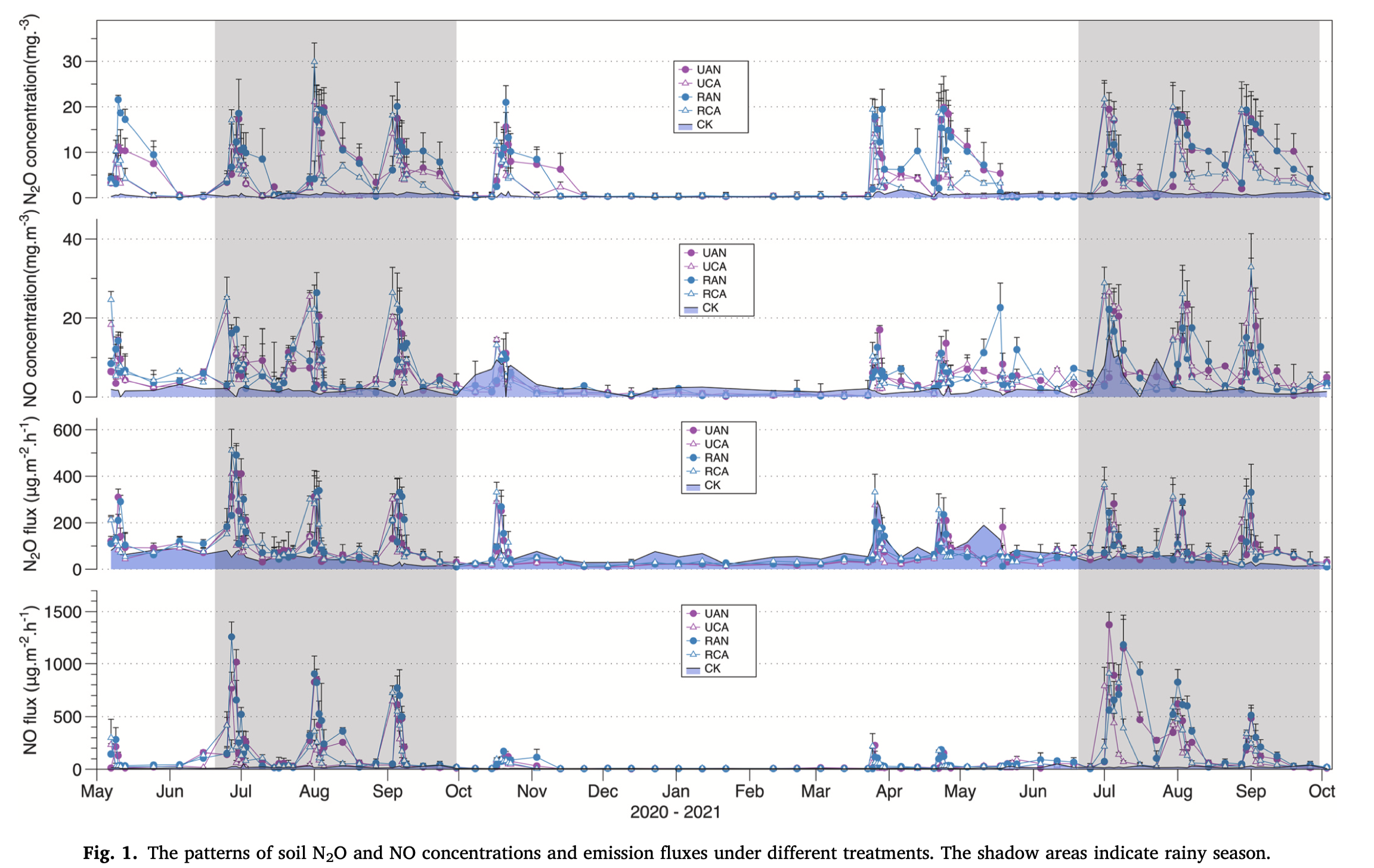

水环学院迟雁冰老师作为第一作者,在《Agricultural Water Management》发表了《Potential risk of soil reactive gaseous nitrogen emissions under reclaimed water irrigation in a wheat-maize rotation system》。文章以再生水灌溉缓解农业水资源短缺为应用背景,旨在探究再生水灌溉对土壤活性氮类气体(Nr)(氨(NH3)、一氧化氮(NO)和氧化亚氮(N2O))排放的影响,通过深入分析再生水灌溉对这些关键气体排放的作用,以优化其在实际应用中的环境效益。研究聚焦华北区域夏玉米-冬小麦轮作体系,通过为期两年的大田试验,对关键农业活动期间(耕种、灌溉、施肥和收获)的土壤剖面(0-30 cm)中的N2O和NO浓度、土壤Nr排放通量、土壤理化性质、土壤微生物和作物吸收的氮素等指标进行了监测与深入分析,以探讨再生水灌溉对土壤中氮类活性气体浓度及排放的影响。研究发现,相较于地下水灌溉,再生水灌溉虽能有效降低土壤NH3的排放,但却导致土壤中的NO和N2O浓度增加。研究还指出,再生水灌溉增加了土壤中反硝化(nirK、nirS、nosZ)及氨氧化古菌(AOA-amoA)基因的丰度,暗示了N2O和NO排放可能增加的风险。且通过试验发现,土壤中Nr排放和浓度更多地受到氮肥类型的影响,而不是水质,并认为在再生水灌溉的农田中有效增加硝态氮含量能有效减少N2O和NO的排放。研究强调了灌溉实践、肥料类型与土壤Nr排放之间相互作用的复杂性,指出需要制定针对性的管理策略,以减轻再生水灌溉和氮肥使用在农业中可能带来的环境风险。该研究得到了国家重点研发项目和南浔青年学者项目的支持。